Transformation braucht Diplomatie: Warum Digital Leader weniger Technik und mehr Politik brauchen

Während der akademische und öffentliche Diskurs um die Digitale Transformation oft von technologischen Fragen dominiert wird – von KI-Integration bis zu Cloud-Architekturen –, scheitert die betriebliche Realität meist an soziologischen Hürden. Dieser Beitrag dekonstruiert den Mythos des rein technokratischen “Digital Leaders”. Er analysiert, warum Mikropolitik zur entscheidenden, aber oft tabuisierten Metakompetenz wird, wieso Innovation in isolierten „Glaskästen“ wirkungslos verpufft und wie moderne Führungskräfte das Paradoxon der Ambidextrie bewältigen müssen.

Die technokratische Illusion

In der Managementlehre und der Praxis neigen wir dazu, die Digitale Transformation als ein technisches Upgrade der Organisation zu missverstehen. Wir fokussieren uns auf Artefakte: Plattformen, Schnittstellen, Algorithmen. Doch blickt man tief in den „Maschinenraum“ etablierter Konzerne, zeigt sich ein anderes Bild. Die Technik ist selten der Engpass. Die eigentliche Hürde ist der Faktor Mensch. Eine nüchterne Betrachtung der aktuellen Führungspraxis legt eine provokante These nahe: Digital Leadership besteht zu 10 % aus Technologieverständnis und zu 90 % aus angewandter Psychologie und Diplomatie.

Im Folgenden werde ich drei zentrale Spannungsfelder analysieren, die diese These stützen.

Die Rehabilitation der Mikropolitik: Vom „Schmuddelkind“ zur Überlebensstrategie

In meiner Forschung und den zahlreichen Beobachtungen in deutschen Großunternehmen stoße ich immer wieder auf ein faszinierendes Phänomen: Die Diskrepanz zwischen der „Vorderbühne“ der Organisation – den bunten Agile-Workshops, den Purpose-Statements und Holokratie-Versuchen – und der „Hinterbühne“, auf der die eigentlichen Entscheidungen fallen.

In der idealisierten Theorie des „New Work“ gilt Unternehmenspolitik oft als dysfunktionale Pathologie. Sie wird als Relikt alter, toxischer Hierarchien abgetan, das durch radikale Transparenz und flache Strukturen quasi „weggeatmet“ werden kann. Doch diese Sichtweise ist nicht nur naiv, sie ist gefährlich für jeden Digital Leader. Wer glaubt, dass sich das beste Argument rein rational durchsetzt, verkennt die soziologische Grundmechanik gewachsener Organisationen.

Das Nullsummenspiel um Ressourcen

Warum ist das so? Aus systemtheoretischer Sicht ist ein Unternehmen kein harmonischer Stuhlkreis, sondern eine Arena von Verteilungskämpfen. Transformation ist – nüchtern betrachtet – ein Nullsummenspiel. Wenn ich als CDO oder Projektleiter Budget für eine KI-Initiative fordere, nehme ich dieses Geld faktisch einem anderen Bereich weg – etwa dem Vertrieb, der damit seine Boni sichern wollte, oder der IT, die es für die Wartung des Legacy-ERP-Systems braucht.

Ein Beispiel aus der Praxis: Stellen Sie sich vor, Sie leiten ein Pilotprojekt für „Predictive Maintenance“. Technisch ist der Fall klar: Der ROI ist berechnet, die Technologie funktioniert. Doch im Investment-Committee wird das Projekt abgelehnt. Warum? Nicht, weil die Zahlen falsch waren. Sondern weil der Produktionsleiter, dessen Maschinen Sie vernetzen wollen, Angst um seine Autonomie hat. Und weil der CFO dem neuen, jungen Digital-Team noch nicht vertraut. Hier hilft keine bessere PowerPoint-Folie. Hier hilft nur Mikropolitik.

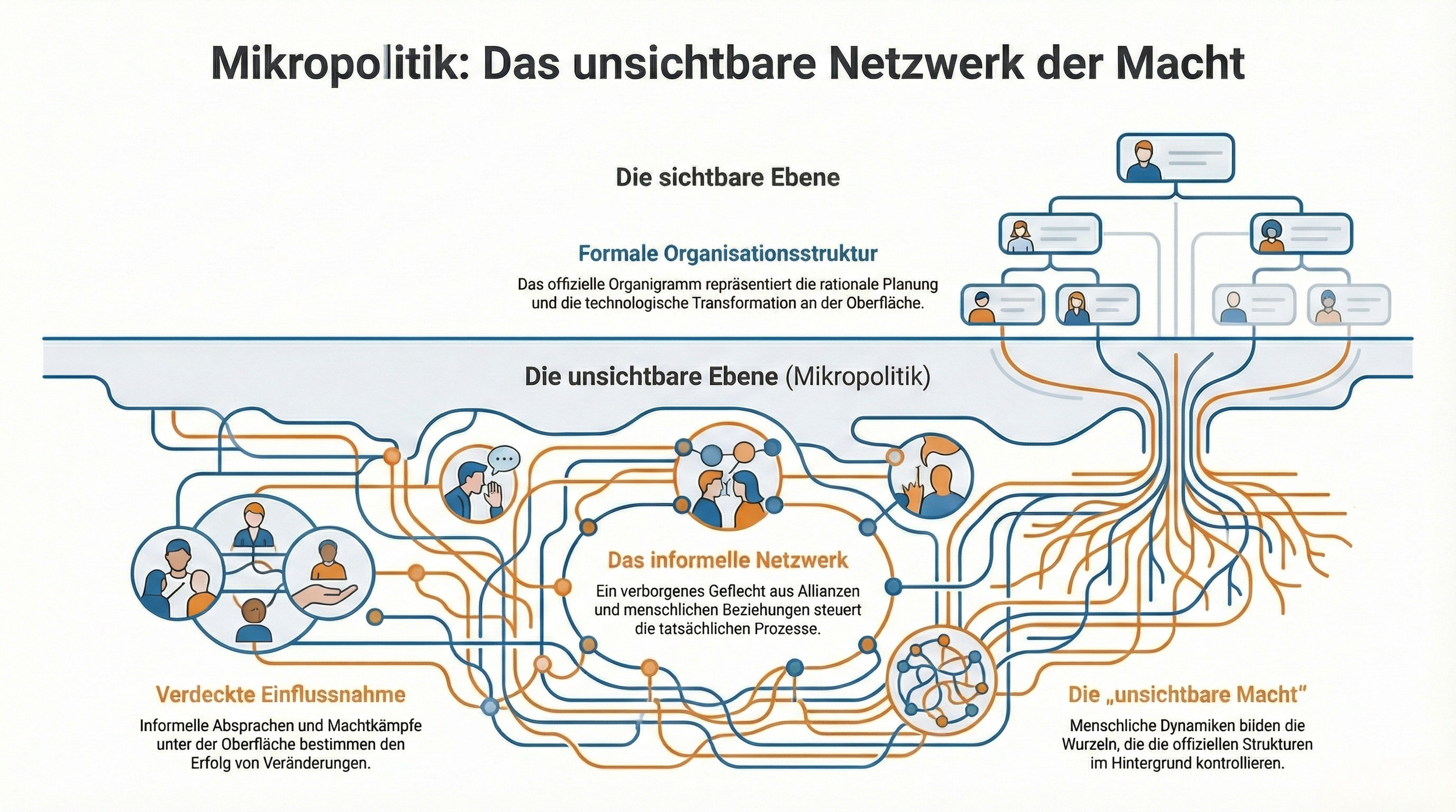

Die offizielle Struktur (Organigramm, Technologie) ist nur die Spitze des Eisbergs. Darunter liegt ein chaotisches, menschliches Geflecht aus Allianzen und informeller Macht, das die eigentlichen Entscheidungen trifft.

Mikropolitik als „Social Engineering“ der Akzeptanz

Wenn ich von der Rehabilitation der Mikropolitik spreche, meine ich nicht intrigiantes Verhalten à la „House of Cards“. Ich definiere Mikropolitik hier als die Kompetenz zur informellen Machtakquise und -sicherung. Es ist die Fähigkeit, Legitimation für das Neue zu beschaffen, bevor es messbare Erfolge vorweisen kann.

Ein erfahrener Digital Leader weiß:

Entscheidungen fallen vor dem Meeting: Das offizielle Meeting dient oft nur der formalen Ratifizierung. Die eigentliche Meinungsbildung findet an der Kaffeemaschine, beim Mittagessen oder in bilateralen Vorgesprächen statt. Wer erst im Meeting anfängt zu überzeugen, hat bereits verloren.

Das „Corporate Immune System“ muss sediert werden: Organisationen sind darauf programmiert, den Status quo zu erhalten (Homöostase). Jede disruptive Innovation wird reflexartig als Störung empfunden. Mikropolitik ist das „Betäubungsmittel“, das es erlaubt, den chirurgischen Eingriff der Transformation vorzunehmen, ohne dass der Patient (die Organisation) wild um sich schlägt.

Der Digital Leader als Diplomat

Wir müssen also aufhören, Führungskräfte nur nach ihren technischen Visionen zu bewerten. In meinen Analysen zeigt sich: Die erfolgreichsten Transformatoren sind jene, die wie Diplomaten agieren. Sie verstehen, wessen Ego gestreichelt werden muss, welcher Bereichsleiter eine „Brücke“ braucht, um sein Gesicht zu wahren, und wie man informelle Allianzen schmiedet, die stark genug sind, um die „Lehmschicht“ des mittleren Managements zu durchbrechen. Wir sollten Mikropolitik als notwendige Metakompetenz anerkennen. Sie ist der Kitt, der die formale Struktur (Organigramm) und die informelle Struktur (Beziehungen) zusammenhält. Ohne sie bleibt jede Digitalstrategie ein Papiertiger.

2. Die „Glaskasten“-Falle: Warum strukturelle Isolation Innovation tötet

In der Managementforschung beobachten wir zudem seit Jahren ein wiederkehrendes Muster, das ich als „Glaskasten-Syndrom“ bezeichne. Getrieben von der Angst, den Anschluss an agile Start-ups zu verlieren, und frustriert von der eigenen bürokratischen Trägheit, wählen Konzerne den scheinbar einfachsten Ausweg: Die strukturelle Isolation.

Kontrast zeigen zwischen einer isolierten, modernen Innovations-Blase („Glaskasten“, Hoodies, Macs) und der rauen Realität des Kerngeschäfts (Fabrik, Anzüge, schwere Maschinen

Man gründet ein „Digital Lab“, einen „Hub“ oder eine „Factory“. Meist räumlich getrennt vom Hauptquartier (gerne in Berlin-Mitte oder im Silicon Valley), ausgestattet mit Sitzsäcken, MacBooks und einer „Fail-Fast“-Kultur. Die Logik dahinter scheint bestechend: Man schickt Schnellboote aus, weil der Tanker zu langsam wendet. Doch diese Strategie erweist sich in der Empirie erschreckend oft als fataler Trugschluss.

Die Soziologie der Entfremdung: Hoodies vs. Krawatten

Das Problem ist selten die Qualität der Ideen, die in diesen Labs entstehen. Das Problem ist soziologischer Natur: Es entstehen toxische „In-Group/Out-Group“-Dynamiken. Auf der einen Seite stehen die „Digitalen Auserwählten“, die befreit von Compliance-Regeln und Budget-Sorgen die Zukunft visionieren dürfen. Auf der anderen Seite steht die „Legacy-Belegschaft“ im Kerngeschäft, die mit veralteten IT-Systemen kämpft, den Umsatz erwirtschaftet (der das Lab finanziert!) und sich zunehmend abgehängt fühlt.

Ein Szenario aus der Praxis: Ein Automobilhersteller baut in Berlin einen Campus für Mobilitätsdienste auf. Die Entwickler dort werden gefeiert, der CEO kommt regelmäßig für PR-Fotos vorbei. 500 Kilometer weiter südlich, im Stammwerk, kämpfen die Ingenieure mit Spaltmaßen und Kostendruck. Wenn nun das Lab eine Innovation zurück in den Konzern transferieren will („Re-Integration“), trifft es nicht auf Begeisterung, sondern auf eine Mauer aus Zynismus. Die Kernorganisation betrachtet das Lab als elitären Fremdkörper, als „Spielplatz“, der keine Ahnung vom harten operativen Geschäft hat. Das Ergebnis ist das „Not Invented Here“-Syndrom in Reinform.

Das Transfer-Problem: Der Tod im „Proof of Concept“

Forschungstechnisch sehen wir hier das klassische Transfer-Dilemma. Isolation ist bequem, weil sie Komplexität reduziert. Es ist einfach, eine App auf der „grünen Wiese“ (Greenfield) zu bauen. Es ist aber exponentiell schwieriger, diese App an ein 30 Jahre altes SAP-System anzubinden und durch die Compliance-Abteilung eines regulierten Konzerns zu bringen.

Innovation Labs scheitern meist genau an dieser Schnittstelle. Sie produzieren „Proof of Concepts“ (PoCs) am laufenden Band, die im Glaskasten wunderbar funktionieren. Aber sobald sie die geschützte Umgebung verlassen, werden sie vom „organisationalen Immunsystem“ attackiert. Die Prozesse der Kernorganisation sind darauf optimiert, Abweichungen zu töten (Six Sigma, Effizienz). Eine Innovation, die nicht tief in diese Prozesse integriert ist, wird abgestoßen.

Die Analyse zeigt also: Echte Transformation benötigt „Schwungmasse“. Sie kann nicht dauerhaft in der Peripherie stattfinden. Ein Digital Leader muss verstehen, dass der Schmerz der Integration kein Bug ist, sondern ein Feature. Wenn Innovation nicht dort wehtut, wo die Wertschöpfung passiert, ist es oft nur „Innovation Theater“. Wir müssen aufhören, Parallelwelten zu bauen, und anfangen, den Kern zu verändern. Das ist mühsamer, weniger glamourös und erfordert massive politische Moderation (siehe Punkt 1), aber es ist der einzige Weg, um nicht nur Prototypen zu bauen, sondern Geschäftsmodelle zu skalieren. Integration schlägt Isolation.

3. Das Paradoxon der Ambidextrie: Der Leader als Doppelagent

Das intellektuell vielleicht anspruchsvollste, operativ jedoch brutalste Konzept der modernen Managementforschung ist die organisatorische Ambidextrie (Beidhändigkeit). In der Theorie klingt es elegant: Unternehmen müssen fähig sein, das heutige Geschäft zu optimieren und gleichzeitig das morgige Geschäft zu erfinden. In der Praxis der Führungskraft fühlt sich dies jedoch oft an wie organisierte Schizophrenie.

Wir verlangen von modernen Führungskräften, zwei diametral entgegengesetzte Betriebsmodi nicht nur zu verstehen, sondern gleichzeitig zu exekutieren: Einerseits geht es um Exploitation (Ausbeutung des Bestehenden): Hier regiert die Logik der Effizienz. Es geht um inkrementelle Verbesserungen, Prozessoptimierung (Six Sigma), Risikominimierung und kurzfristige Cashflows. Der Fehler ist hier ein Defekt, den es auszumerzen gilt. Andererseits sollen Manager explorieren (Erkundung des Neuen): Hier herrscht die Logik der Entdeckung. Es geht um radikale Innovation, das Erschließen neuer Märkte, hohe Varianz und langfristige Wetten. Der Fehler ist hier keine Störung, sondern essenzielle Datenquelle für den Lernprozess („Fail Fast“).

Kognitive Dissonanz: Der Manager im Spagat

Für die individuelle Führungskraft erzeugt diese Gleichzeitigkeit eine massive kognitive Dissonanz. Ich bezeichne diese Rolle gerne als die des „Doppelagenten“. Morgens sitzt die Führungskraft im Budget-Meeting und fordert Kostendisziplin, Effizienzsteigerung und Null-Fehler-Toleranz für das Kerngeschäft. Nachmittags zieht sie den „Innovation-Hoodie“ an und fordert vom gleichen Team Risikobereitschaft, wildes Experimentieren und das Ignorieren von etablierten Prozessen. Dieser permanente Rollenwechsel ist psychologisch extrem kostspielig. Er führt zu Glaubwürdigkeitsproblemen bei der Belegschaft („Was will er denn nun? Sparen oder Investieren?“) und oft zu einer Entscheidungslähmung (Decision Paralysis) bei der Führungskraft selbst. Wenn zwei gegensätzliche Handlungsanweisungen gleichzeitig als „richtig“ gelten, blockiert das System.

Der Mythos vom „Ambidextrous Leader“

Wir sollten also an den Hochschulen und in den HR-Abteilungen kritisch hinterfragen, ob wir Führungskräfte hier nicht systemisch überfordern. Der Ruf nach dem „Ambidextrous Leader“ – dem Superhelden, der beide Welten perfekt beherrscht – ist laut, aber unrealistisch. Menschen tendieren meist zu einer Seite: Wir haben exzellente Verwalter (Exploiters) und visionäre Entdecker (Explorers). Die wenigsten sind beides in Personalunion. Die Forschung zeigt, dass der Versuch, Ambidextrie auf das Individuum abzuwälzen („Du musst jetzt beides können!“), oft in Burnout oder Mittelmäßigkeit endet. Wenn wir versuchen, Effizienz und Innovation im selben Kopf zur selben Zeit zu erzwingen, erhalten wir oft weder effiziente Prozesse noch radikale Innovationen, sondern lauwarme Kompromisse.

Lösung durch Architektur, nicht durch Heldentum

Erfolgreiche Organisationen lösen dieses Paradoxon daher weniger durch die Suche nach eierlegenden Wollmilchsäuen an der Spitze, sondern durch kluge Team-Architekturen. Sie schaffen Strukturen, die beide Modi zulassen: Getrennte Einheiten für Exploitation und Exploration, die jeweils nach ihren eigenen Logiken und KPIs gesteuert werden (strukturelle Ambidextrie).

Die Aufgabe des Top-Managements (und des Digital Leaders) ist es dann nicht, beides selbst zu tun, sondern die Brücke zu bauen. Ihre Kernkompetenz ist die Moderation des Konflikts zwischen „Geld verdienen“ (heute) und „Geld ausgeben“ (morgen). Sie müssen den „Explorern“ den Rücken freihalten und den „Exploiters“ die Angst nehmen, dass ihre Gewinne verschwendet werden. Ambidextrie ist somit keine individuelle Fähigkeit, sondern eine organisatorische Design-Frage.

Die Renaissance des Menschlichen

Die Lösung liegt also in einer neuen Qualität der Führung. Das ist die finale Ironie der digitalen Ära: Je mehr Algorithmen und KI die analytischen und administrativen Aufgaben des Managements übernehmen, desto unverzichtbarer wird das zutiefst Menschliche – das Politische, das Psychologische, das Diplomatische.

Was bedeutet das für die Zukunft der Lehre und die Entwicklung von Führungskräften? Wir müssen den Fokus radikal verschieben. Es reicht nicht mehr, Methodenkompetenz in Scrum oder Design Thinking zu zertifizieren. Wir müssen soziologische Resilienz vermitteln. Der Digital Leader der Zukunft ist kein Coder. Er ist ein Architekt sozialer Systeme, ein Diplomat im Machtgefüge und ein Ermöglicher, der Unsicherheit aushalten kann. Die wahre Transformation entscheidet sich nicht im sterilen Serverraum, sondern im unordentlichen, komplexen Geflecht menschlicher Beziehungen.